来源:Sam的行研笔记

分子诊断是精准医疗的技术基础,也是IVD增速最快的子行业,且国内外技术差异最小。分子诊断细分技术多,目前PCR最为成熟且应用最广,基因测序相对最新。而随着贝瑞和康、华大基因的先后上市,投资市场对基因领域怀有极大希望和热情。

壹 分子诊断行业概述

1、分子诊断含义

分子诊断是应用分子生物学的技术和方法获得人体生物大分子及其体系存在结构或表达调控的变化水平,为疾病的防治、预测、诊断、治疗和预后判断提供信息和决策依据的新兴的检验医学分支学科。自20世纪70年代起,分子诊断领域的研究异军突起、方兴未艾,其迅速成为体外诊断最重要的领域之一,是体外诊断领域中技术要求最高、发展最快、最富有挑战性的一个分支。分子诊断的材料包括DNA、RNA和蛋白质。

分子诊断技术是指以DNA、RNA为诊断材料,用分子生物学技术通过检测基因的存在、缺陷或表达异常,从而对人体状态和疾病作出诊断的技术。从狭义上来讲是指基于核酸的诊断,即对各种DNA和/或RNA样本的病原性突变的检测以便实现对疾病的检测和诊断。在广义上包括基因治疗和生物治疗以及针对某些信号转导分子的分子靶向治疗。

其基本原理是检测DNA或RNA的结构是否变化、量的多少及表达功能是否异常,以确定受检者有无基因水平的异常变化,对疾病的预防、预测、诊断、治疗和预后具有重要意义。它是唯一能够对疾病进行早期诊断、预防、定制治疗方案的体外诊断方法。

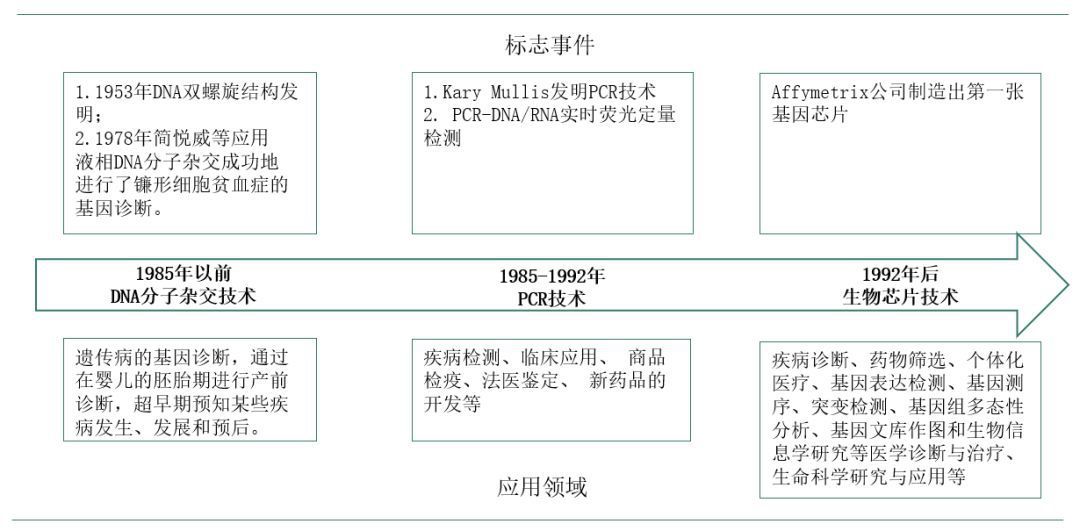

2、分子诊断的发展历史

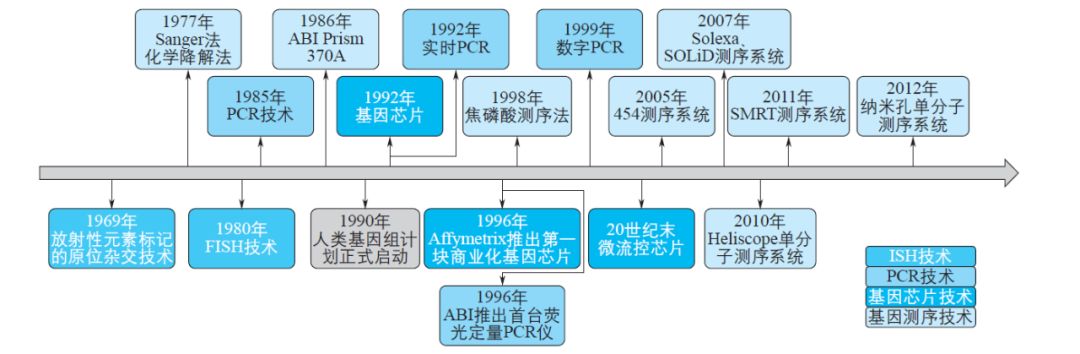

分子诊断的发展史可分四大阶段:1978年,简悦威等应用液相DNA分子杂交成功地进行了镰形细胞贫血症基因诊断,标志着分子诊断的诞生;到1985年,Kary Mullis博士发明PCR技术,标志着分子诊断进入了第二阶段;1992年,美国Affymetrix公司制造出第一张基因芯片,标志着分子诊断进入生物芯片阶段;2005年,454 Life sciences公司推出基于焦磷酸测序法的测序系统,开创了第二代测序技术的先河,分子诊断进入精准检测的高通量时代,应用范围进一步扩展。

国内分子诊断技术的发展历史依然遵循着世界分子诊断发展的大方向,大致分为以PCR技术为基础的萌芽阶段,以实时荧光定量PCR技术、芯片技术为基础的发展阶段,以及以高通量测序、微滴式数字PCR和液体活检等技术为基础的黄金时代三个阶段。常规体液标本逐渐被赋予新的内容,循环肿瘤细胞(circulating tumorcell,CTC)、循环肿瘤DNA(circulatingtumor DNA,ctDNA)、外泌体(exosome)等遗传信息载体的发展日新月异,令人充满无尽的遐想。

资料来源:广证恒生证券

3、分子诊断技术种类及应用场景

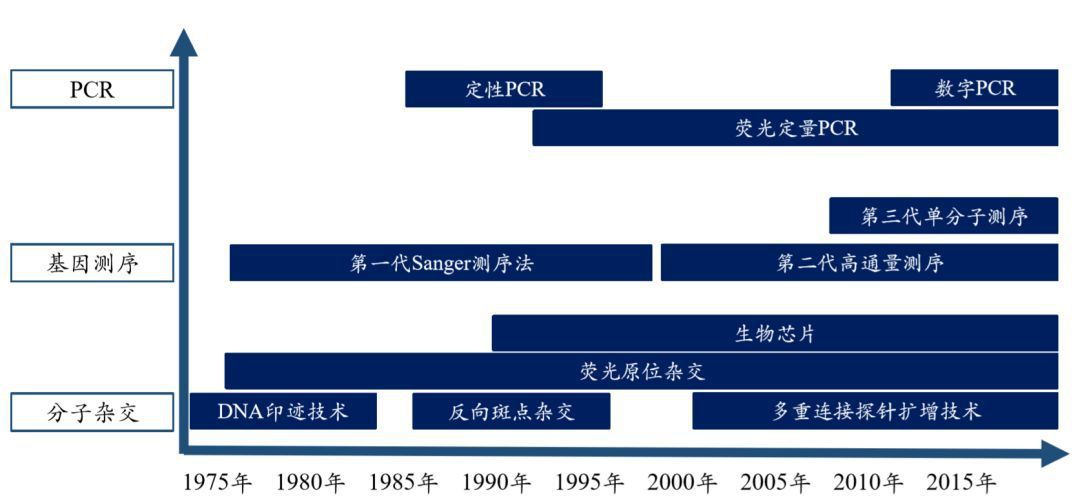

(1)分子诊断技术种类

当前,分子诊断技术主要包括:核酸分子杂交技术(基因探针技术)、PCR技术、基因多态性分析技术、单链构象多态性分析(SSCP)技术、DNA测序技术、DNA芯片技术、荧光原位杂交染色体分析技术(FISH)—染色体原位抑制(CISS)技术、间期核FISH、引物原位标记或DNA合成(PRINS)技术以及多色FISH、多重FISH技术。

目前,全球主要的分子诊断技术可以分为核酸检测和生物芯片两大类。在核酸检测中,有聚合酶链式反应(PCR)、荧光原位杂交技术(FISH)、基因测序技术;在生物芯片技术中,又分为基因芯片、蛋白芯片技术。其中,应用最广泛的分子诊断技术为聚合酶链式反应(PCR)技术,以及荧光原位杂交(FISH)技术,基于PCR技术的产品在临床应用中占比超过了60%。

细分 | 原理 | 应用领域 | 简要说明 | |

核酸分子诊断 | 核酸分子 杂交 | 两条DNA链之间可以 通过碱基配对而形成氢键 | 克隆基因的筛选、酶切图谱的制作、基 因组中特定基因序列的定性等,遗传性 疾病的基因诊断、恶性肿瘤的基因分析、传染病病原体的检测等 | 灵敏度、可靠性极高;探针DNA、目的DNA、信号检测 |

基因芯片 | 核酸分子杂交,即依据DNA双链碱基互补配对、变性和复性原理 | 基因表达分析(分析基因表达时空特征、基因差异表达检测、发现新基因、大规 模DNA测序),基因型、基因突变和 多态性分析,疾病的诊疗与治疗(遗传 病相关基、因的定位、肿瘤诊断、感染 性疾病的诊断、耐药菌株和药敏检测) | 检测通量较小 | |

聚合酶链 反应PCR | DNA高温变成单链, 低温互补配对链合成 | 肝炎、性病、肺感染性疾病、优生优育、遗传病基因、肿瘤等 | 特异性强、灵敏度高、简便快捷、检测通量较小,临床分子诊断最常用的技术 | |

荧光原位杂交 (FISH) | 以标记的已知序列核酸为探针与细胞或组织切片中核酸进行杂交,从 而对特定核酸序列进行准确定量定位的过程 | 产前染色体数目异常的诊断、血液肿瘤 诊断、感染性疾病检测、实体肿瘤的染 色质和基因异常检测 | 为应用最广泛的分子杂交技术 | |

基因测序 | 从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹 患多种疾病的可能性 | 全基因组测序、约化表示测序法、靶向 再测序、末端配对测序、环境基因组测 序、转录组测序、小RNA测序、酸性 亚硫酸盐标记DNA测序、染色质免疫 沉淀测序、核酶片段及测序、分子条码 | 信息量大、通量高、准确、成本高、耗时较长 | |

其中,聚合酶链式反应(PCR)是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,基本原理类似于DNA的天然复制过程,由变性—退火—延伸三个基本反应步骤构成:模板DNA的变性,模板DNA与引物的退火(复性),引物的延伸。

基因测序技术(测定DNA序列技术)在分子生物学研究中是进一步研究和改造目的基因的基础。目前用于测序的技术主要有Sanger等(1977)发明的双脱氧链末端终止法、Maxam和 Gilbert(1977)发明的化学降解法。原理共同点在于:根据核苷酸在某一固定的点开始,随机在某一个特定的碱基处终止,产生 A,T,C,G四组不同长度的一系列核苷酸,然后在尿素变性的PAGE胶上电泳进行检测,从而获得DNA序列。目前Sanger测序法得到了广泛的应用,其综合优势明显,是未来分子诊断的主流方向。

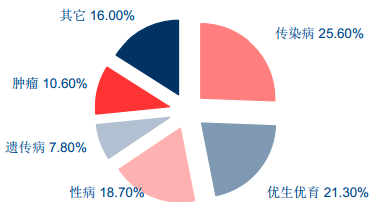

(2)分子诊断的应用场景

分子诊断的临床应用场景包括无创产检、遗传生殖、伴随诊断、液体活检、基础科研、感染性疾病等。分子诊断用于药物研发还处于早期;在肿瘤、心血管等慢性疾病的诊疗方面已经进入导入期;在遗传疾病诊断、胚胎植入前遗传学检测和植入前基因诊断均已经进入成长期。

数据来源:中讯咨询,中信证券研究部

贰 分子诊断行业发展现状

1、市场规模不断突破,中国市场表现优异

根据研究机构KALORAMA INFORMATION发布的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests 10th》,在体外诊断行业众多细分市场中,分子诊断市场增长率高于体外诊断整体市场的4%复合增长率,在未来几年,分子诊断在全球体外诊断市场的占比也将随之增长,将由2016年的10%上升至2021年的11%,市场规模突破80亿美元。

数据来源:KALORAMA INFORMATION《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests 10th》

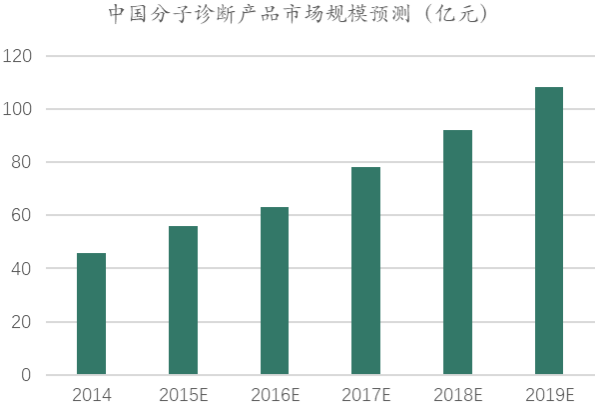

根据中国医药工业信息中心发布的《中国健康产业蓝皮书(2015)》,2014年,中国体外诊断产品市场规模约为306亿元,据预测,2019年这一市场将达到723亿元的规模,年均复合增长率高达18.7%,其中分子诊断2011-2015年均复合增长率为30%。2014年分子诊断占IVD市场规模的15%,按照15%的占比保守估计,2019年中国分子诊断市场规模将达到108亿元。相比成熟市场每年在IVD方面的支出在25-30美元,我国不足2美元,发展空间巨大。

数据来源:中国医药工业信息中心《中国健康产业蓝皮书(2015)》

2、北美地区为主战场,亚太地区增速可期

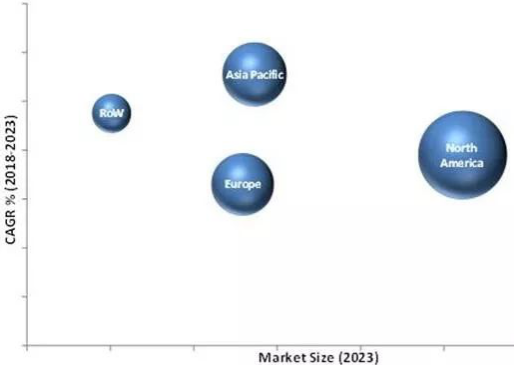

2023年按地区细分的全球分子诊断市场预测(单位:十亿美元)

据麦姆斯咨询报告,按照地区细分,全球分子诊断市场被分为北美地区、欧洲地区、亚太地区和世界其它地区。预计2018年北美地区将占据该市场最大份额,主要归因于该地区传染病和癌症的高发病率,高度发达的医疗保健系统和大量国内领先的临床实验室,容易获取的技术先进的仪器,政府资金的可用性,以及分子诊断在遗传疾病和癌症筛查方面的应用日益增多。

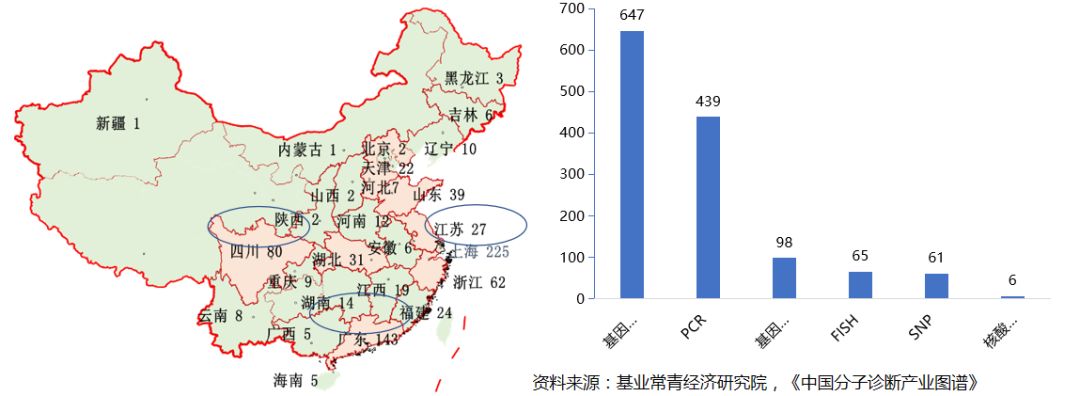

3、集中分布于东部沿海地区,规模普遍较小

根据中国分子诊断产业图谱统计来看,目前国内共有约1096家分子诊断相关企业,多数规模较小,年销售额超过或接近10亿元的屈指可数,销售额超过1亿元的不超过10家。大部分集中在北京、上海、广东、江苏等经济相对发达地区,形成了以上海(共225家)、广东(共143家)、四川(共80家)、浙江(共62家)、山东(共39家)、京津冀(共31家)、湖北(共31家)、江苏(共27家)为代表的产业集聚区。其中,主营基因测序企业有647家,主营PCR企业有439家,主营基因芯片企业有98家,主营FISH企业有65家。

随着达安基因、华大基因、贝瑞和康、科华生物、凯普生物等众多企业纷纷抢占分子诊断市场,国内分子诊断产品供给能力和产品多样性将会有较大改善,行业高景气度有望持续。

叁 分子诊断行业发展驱动力

1、需求端:疾病预防观念+人均收入提高+疗效提升需求,催生医疗消费升级

随着人口老龄化的加剧与居民医疗保健意识的提升,居民对健康体检的诉求不断加大,进而推动由已病治疗向未病预防的医疗消费升级。根据公开资料统计,自2010-2015年,中国体检市场规模由295亿元增加到940亿元,CAGR=26.08%;若按照CAGR=20%估计,到2020年健康体检市场规模将有望达到2400亿元。

根据世界卫生组织推算的数据显示,在疾病的早期阶段提供精准的诊断和筛查服务,其中每投入1元,可节省下后续治疗费用8.5元以及抢救费用100元的医疗支出。精确诊断的推广使用,可以减少因误诊导至的无效花费,大幅减少医保基金的浪费。根据国家统计局数据,自1999年到2015年,全国人均可支配收入由5854元增长到31195元,提高了5.33倍,因此检测价格/人均可支配收入占比不断下降,分子诊断也因此表现出更高的性价比。

当前难治性疾病(如肿瘤、老年痴呆、骨质疏松等)发病原因复杂,精准医疗的应用将颠覆传统治疗方式。依托于分子诊断技术,精准医疗对疾病做出精确诊断,实现对个人的基因组分析,提供个性化的诊断,在精准度上、信息密度上远超其他诊断方式。

2、供给端:分子诊断技术不断更替,检测成本下降明显

国内体外诊断行业在2001年以前一直处于导入期,高端诊断产品(诊断仪器、试剂等)均依赖于国外进口;在2001-2010年,整体行业集中度不断提升,国内龙头企业在某些细分领域掌握了一定话语权,开始逐渐布局高端诊断领域;在2010年以后,体外诊断行业的细分子行业特点不断强化,逐渐形成了高端诊断技术代替低端技术趋势,分子诊断在行业发展中脱颖而出。

随着诊断技术的更新换代与业内竞争加剧,诊断技术与服务的价格不断下降,尤其是高端诊断方法的价格下降明显。根据北京市发改委公布的医疗服务价格,1999-2015年,分子诊断价格明显下降,由480元/人次下降到250元/人次。以基因测序为例,根据NIH统计,全基因组与单基因的测序成本急速下滑。第一代测序仪基因组测序成本约1000万美元,2013年Illumina推出HiSeqXTen后,基因组测序成本下降到1000美元以下。

3、政策端:精准医疗关乎国家战略,分级诊疗推动国产替代

精准医疗是国家战略。《中国制造2025》提出,要提高医疗器械创新能力和产业化水平,重点产品包括高通量临床检验设备和分子诊断设备等;分级诊疗制度提出预计未来会有20-30%的病人在社区门诊和民营医院等机构进行诊疗,从而带动二三级医院检验科对于体外诊断产品的采购需求;精准医疗制度指出2014年以后,NMPA等机构批准高通量测序在NPIT、PDG等生育健康领域的临床应用试点,并计划在2030年前我国精准医疗领域将投入600亿元。

肆 分子诊断行业竞争情况分析

上游是原料供应商,包括诊断酶、引物、反转录酶、探针等生物制品,高纯度氯化钠、无水乙醇等精细化学品,以及提取介质材料;

分子诊断中游主要是分子诊断试剂和仪器两类产品的研发、生产和销售;分子诊断试剂盒包括核酸提取试剂盒和核酸检测试剂盒;

下游是使用仪器或试剂的用户,包括医院、第三方医学实验室、血站、体检中心等。其中医疗机构占据90%的市场,是我国主要需求市场,包括各类医院、社区医疗服务中心、乡镇卫生院、体检中心等。

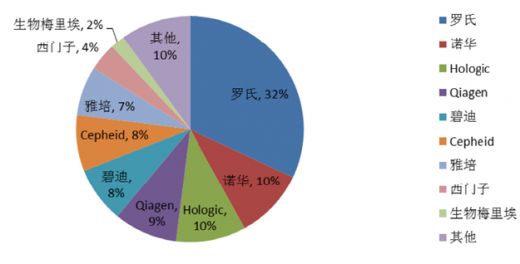

国内企业主要集中在中游仪器、试剂的研发、生产和销售环节。2015年我国分子诊断市场竞争格局分散,国外品牌依然占据较大份额,罗氏在国内有16%的市场份额,凯杰拥有13%的份额,雅培占有8%,西门子占据5%。

2012年全球分子诊断行业竞争格局

2015年国内分子诊断行业的竞争格局

数据来源:中国统计年鉴2016

(1)上游市场竞争格局分析

分子诊断产业上游提供的核心原材料和技术包括:诊断酶、引物、反转酶、探针、提取介质材料及其生产应用技术。从全球范围分析,罗氏、雅培、诺华、豪洛捷、Qiagen、BD、Cepheid、西门子和生物梅里埃,约占全球约88%的市场份额;国内能提供分子诊断试剂生产原材料的厂商少,也主要是由国外几个巨头企业所垄断,如:罗氏诊断、Meridian life science、Solulink、Surmodics等,因技术难度高,国内企业基本没有原料的技术,只能做代理;在研发方面,国内企业对分子诊断原材料的研发基本处于空白。

(2)中游市场竞争格局分析

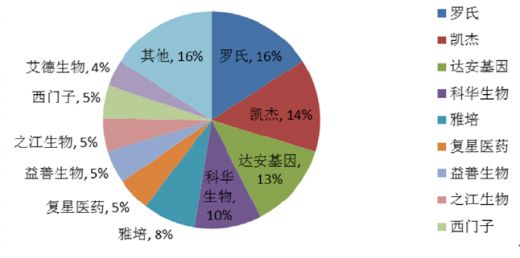

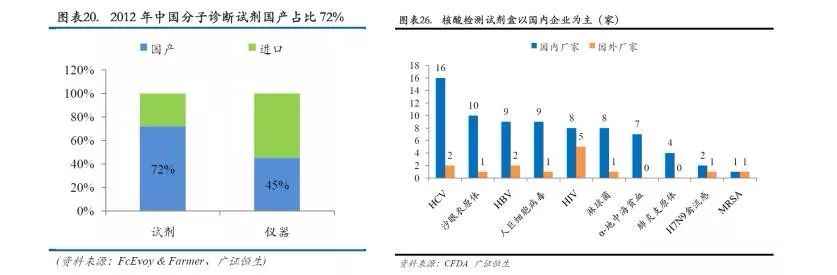

试剂国产化,中高端仪器正寻求突破。国产试剂发展较为迅速,但国内企业规模依然偏小,产品结构单一。2012年市场占有率达72%,而国产仪器占比相对较小,2012年占比为45%。

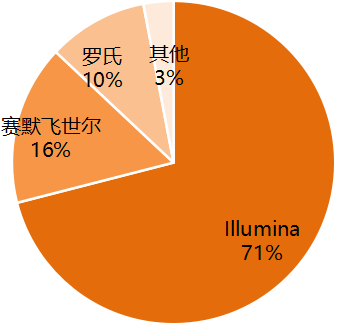

分子诊断仪器主要包括核酸提取仪、PCR扩增仪、核酸分子杂交仪、基因芯片仪和基因测序仪等。国产分子诊断仪器占比相对较小,2012年占比为45%。在技术相对容易攻破的中端仪器领域,如核酸提取仪、PCR增仪、核酸分子杂交仪、基因芯片仪国产化已经成型,国产产品占据了主要市场;核酸提取仪国产优于外资品牌核酸提取仪——表现于通量、处理时间两方面;PCR扩增仪国内企业数量明显增加,正在迎头直追;基因测序仪国产化则刚起步,占比较小,有华大基因、贝瑞和康、华因康、达安基因、博奥生物、紫鑫药业少数几家的产品,仍为国外厂商所掌握。

基因测序仪全球主要厂商

(3)下游市场竞争格局分析

我国独立实验室发展较晚,市场规模小,占医学诊断市场比例低,其中检测项目以普检为主,高端检测比例低。目前国内独立医学实验室市场形成了广州金域、迪安诊断、艾迪康和高新达安四大综合诊断实验室巨头主导市场的格局。

伍 分子诊断行业发展制约因素

1、核心原材料和技术未掌握,议价能力弱,经营风险大

通过对产业链的梳理发现,我国分子诊断产业在世界产业链条中目前仍处于产业链的末端。关键原材料和核心技术仍为外国企业所把控,国内绝大多数相关企业仍热忠于简单的制造生产销售环节,研发投入力度小,这对整体提升我国分子诊断产业竞争力毫无用处,企业生产经营受政治、国际环境影响大,难以融入国际核心圈。因此,下一步政府因积极进行政策引导,放松监管政策,激发企业创新研发动力,突破上游技术难题,进而增强我国分子诊断企业的国际话语权。

2、分子诊断的发展易受监管制度的制约,在摸索中逐步发展

分子诊断的绝大多数产品属于三类产品,因而市场监管力度远高于其他细分市场,过度监管,会给供需双方带来很多问题,形成瓶颈。比如2010年国家卫生和计划生育委员会颁布的有关血站的核酸筛查试点及推广工作,2014年国家食品药品监督管理总局与国家卫生和计划生育委员会办公厅紧急叫停基因测序相关产品和技术在临床医学上的使用等。但整体趋势是监管保守,逐步放开,国家持积极态度推动。

陆 分子诊断行业发展趋势

1、国内基因测序份额快速增加,国产化率提升

国内分子诊断仪器主要在技术相对容易攻破的中端仪器领域,而基因测序仪国产化刚起步。我国已经批准的国产基因测序仪虽有7款,但主要通过与外企合作,或者贴牌的方式生产,核心技术没有掌握在自己的手里。随着准确度提升、平行测序能力和酶活性等问题的解决,第三、四代测序技术是长期发展趋势。国外企业如罗氏等国际IVD巨头已经提早进行布局,中国还处于空白期,未来必须加大第三、四测序技术的投入和研发。不过随着国产厂商,如华大、贝瑞和康、紫鑫、达安等积极向测序仪领域进军,未来国产测序仪市场份额逐步扩大,医院将会有更多选择。测序成本的降低和解读能力的提高,推动肿瘤诊治、个体化用药、健康大数据挖掘和管理等领域取得大量突破性进展,引领现代医学走向精准医疗时代。

2、企业间并购不断,打通上下游产业链

从分子诊断产业链分析,目前国内提供试剂盒和仪器产品以及提供分子诊断检测服务的公司最多,而原材料研发和生产、高端仪器研发和生产的公司较少。因而行业龙头企业不断向上下游服务延伸,加快整合资源,提升关键技术的研发和控制能力,保证企业正常运营,实现产业链的互通将成企业战略布局的首选。2013年以来,并购标的业务主要包括基因测序、肿瘤诊断等领域。在国外市场中,Carlyle Group 2014年4月耗资41.5亿美元收购强生Ortho临床诊断业务,罗氏诊断2015年1月投资入股分子诊断公司Foundation Medicine耗资10.3亿美元,涉及金额巨大;在国内市场中,安科生物2015年11月耗资4.5亿收购基因测序公司无锡中德美联,迪安诊断2015年1月2.5亿元收购优生遗传检测公司博圣生物。

没有登录不能评论