来源:医健趋势

中国医药市场的增长势头持续迅猛。2018年市场规模仅次于美国,居世界第二。不过,在部分外部因素的影响下,整个行业会在接下来几年发生一些根本性转变。一方面,在一系列新政策的压力下,成熟产品(专利过期的原研药和仿制药)的竞争已达临界点;另一方面,随着监管改革力度的提升和市场准入的不断扩大,创新药和专利产品将拥有更广阔的前景。 我们研究了中国生物医药市场的发展趋势和转折点,并与中国医药企业高管进行了一系列深度访谈。针对今后几年的行业前景,我们总结出了五大关键洞见。我们真切希望,这些洞见能对业界有所启发,助其拓展思维,在日新月异的新环境下运筹帷幄。

仿制药一致性评价和医保改革对成熟产品构成价格压力,但或为创新产品带来更充足的医保资金支持,并推动中国市场成熟度不断提升

2018年底,“4+7”带量采购政策的发布,引发了业界不安。其中,25种招标分子药价格的平均降幅达55%,最高价格降幅甚至达到90%以上。麦肯锡观察到,始于2016年的仿制药一致性评价,正在与“4+7”带量采购政策形成叠加效应。

据统计,在华跨国药企的总销售额中85%来自成熟产品,而这一比例在中国本土企业中的业务占比更高。成熟产品面临的压力,令制药企业开始重新评估投资与回报,或者转变业务模式提高效率和维持利润,或者扩大市场覆盖和市场准入。许多制药企业则将创新药定为未来的重心。

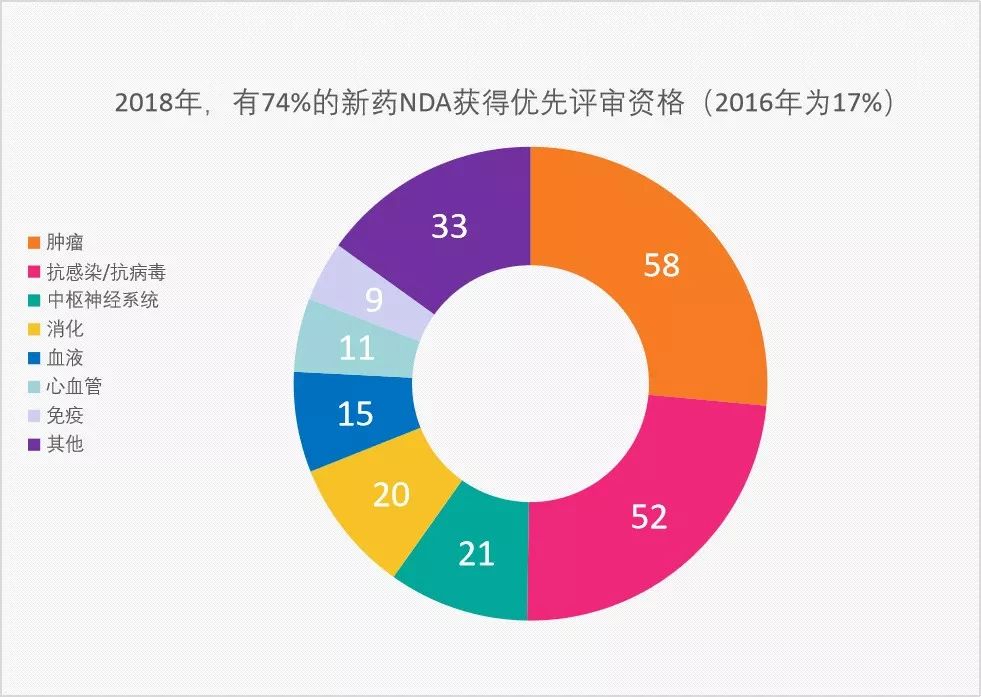

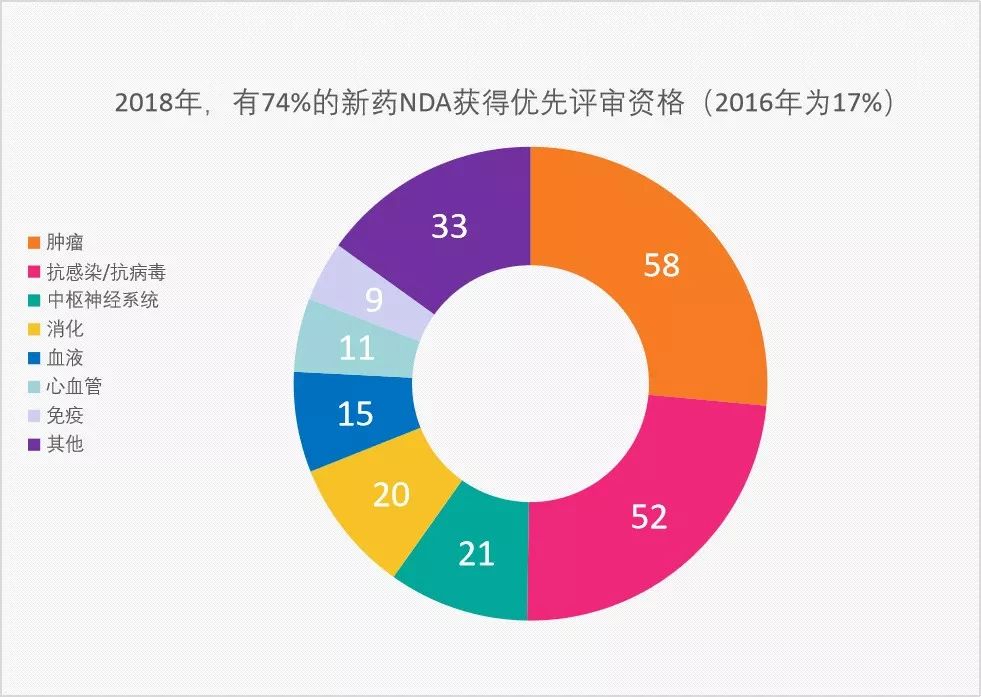

对于新药创新的前景,业内人士普遍对未来报以乐观态度,这源于药监局和医保局实施的一系列改革。尤其是审评审批改革,大大推进了临床试验和产品上市的进程。数据显示,2015年前新药临床试验申请获批所需时间约为两年甚至更久,2018年底降至8~10个月,全面落实备案制后,有望进一步缩短至60个工作日。

许多医药企业将创新药定为未来产品组合的重心,创新产品价值的实现将受准入和医保谈判的影响

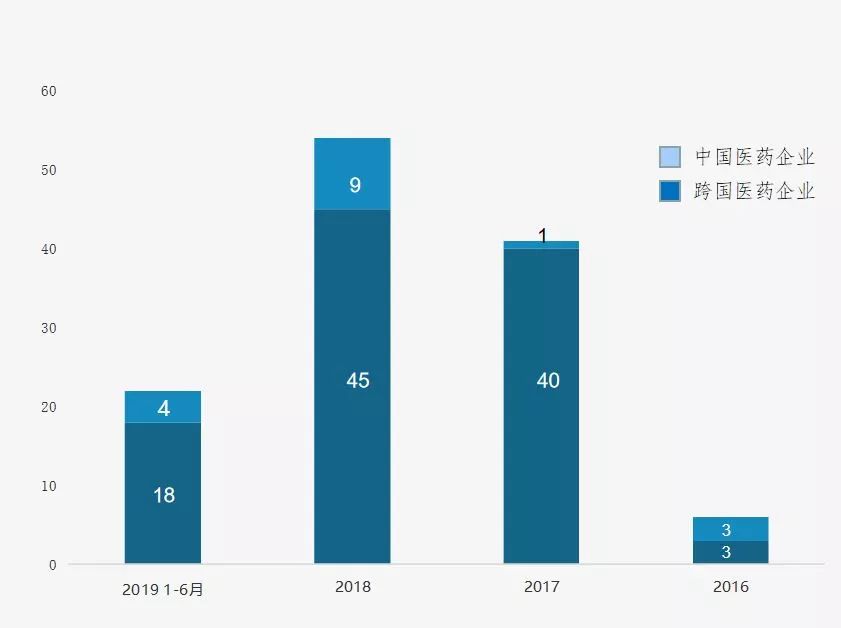

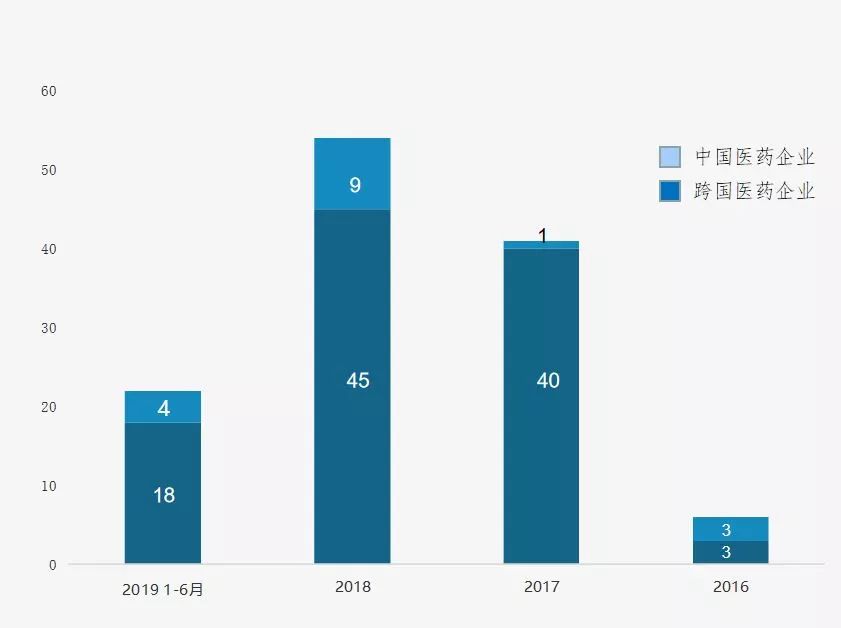

我国创新药市场基本被跨国药企占领。目前我国创新药研发整体水平较为落后,与美国等发达国家差距明显,也与全球第二大医药市场的地位不相称。过去五年,我国平均每年产生创新药3个,而同期美国平均达43个且囊括了全球主要的原始创新药。在此背景下,我国创新药市场基本被跨国药企占据,以抗体药为例,以罗氏为代表的八大制药巨头共占据83%的市场份额,处于垄断地位。

扶持政策已逐步过渡到基础制度建设。近年来我国对创新药的扶持政策不断加码,扶持方式从立项支持、税收优惠等逐步走向基础制度建设,包括支付能力、医保制度、基础科研及药审制度等。支付能力方面,2017年我国卫生总费用达到5.3万亿元,过去三年年均增长14%;医保制度方面,过去两年通过谈判共将53种抗癌药纳入医保目录,同时医保目录动态调整方案有望今年推出,高临床价值的创新药将持续获得医保的支持;基础科研方面,中国科学家正快速追赶发达国家水平,在干细胞等领域已处于世界前沿;药审制度方面,我国自2015年启动的药审制度改革已取得阶段性成果,药品审评的效率大幅改善。

隐性市场保护已经基本去除。长期以来,由于审评积压等原因导致海外新药进入国内市场存在平均约5年的时滞。但近几年以来,我国开始加速海外新药的审评审批,以开放促进产业发展,隐性市场保护基本去除。以靶向抗癌药为例,2017-2018年的审批数量接近2000年以来总量的一半,适应症患者数量大、临床价值高的靶向抗癌药大部分已经进口。

从全球制药企业排行榜中,也能看到全球制药产业的一些新趋势,比如并购影响下的市场格局的变化,新兴市场越来越成为制药巨头们的发力市场,以及新药研发的趋势。2019年,全球制药行业已敲定或将实现多个重磅并购。BMS以总计740亿美元的价格收购新基,罗氏拟以43亿美元收购Spark Therapeutics,礼来以80亿美元收购Loxo Oncology等,而这些案例意味着,全球制药企业的并购潮或将一直持续到2020年,同时这也对明年的全球制药企业排行榜的变化增添了一些不确定。同时也可以看到,跨国药企在新兴市场的增长率越来越成为驱动竞争力的又一重要引擎。相关数据显示, 2019年第一季度,跨国制药巨头们在新兴市场平均增长率达13.3%,其中中国市场高达29%,而美国市场的平均增长率仅8.2%。而作为跨国药企们争相重点布局的中国市场,当前4+7药品带量采购的推行以及向全国推广的趋势,还有国产仿制药和创新药等鼓励政策,都是他们将面临的挑战。

中国生物技术企业竞争日趋激烈,对新能力的要求(包括处理不确定性和模糊性的能力)也日益提高。因此,医药企业在各个职能部门和技能上都亟须补充人才。要想在新产品上市、产品定价和医保准入、医学以及研发方面取得成功,就需要寻找、招聘和留住足够多的高技能人才。另外,对数字化、药物经济学、商业医疗保险等领域的人才需求也日益增加。

因此,医药企业必须重新思考自身的人才战略。例如,制定清晰的人才培养计划和组织架构;设置具有足够发展前景的岗位,以吸引有远大抱负的应聘者;提供职业发展规划和轮岗计划,让优秀人才有更清晰的职业发展路径;提供系统全面的培训,让员工习得具有竞争力的知识和技能。

为填补人才缺口,行业领导者正在积极探索各种途径,以寻找合适的人才。其一是应届高校毕业生。虽然缺少实战经验,但他们的适应能力更强。其二是海归群体。相对来说,海归是最可靠的人才资源库之一,很多人既有实战经验,又具备了中国稀缺的新技能。不过,亟须解决海归人才尽快融入中国本土组织与文化这一挑战。未来几年,中国各大企业需要共同肩负为医药行业培养人才的责任,因为这一问题关乎医药生态系统内的所有参与者。

数字化尚未从根本上改变医药行业,但数字化沟通模式已日益普遍

“制药行业的数字化制造不是遥远的幻想。领先的公司都在明确愿景和路线图,争取实现生产能力提升40%和单位成本降低15%的目标。同时改革组织以便全面拥抱创新,并重新定位。”

在“健康中国”战略总体规划下,中国医药数字化时代已经来临。麦肯锡认为,2025年中国数字医疗领域将出现五大重要变化。

当今,人们正在见证许多突破性技术的成熟——基因技术、纳米技术、传感器和物联网、大数据和高级分析、人工智能和机器人技术、3D打印等。麦肯锡的分析表明,数字化将重构价值链,在未来10年为整个行业带来500-1500亿美元的息税折旧摊销前利润。

毫无疑问,数字化升级将全方位引领医药企业的变革,已成行业的普遍共识,然而“我到哪里可以找到具备这些新技能的人?”“如果60%的工作将会消失,那么我应该如何管理裁员?如何能保证剩余岗位的效果?”“我如何重组IT部门?”“我如何推动数字化在全公司实施?”在数字化转型中,这是中国医药企业CEO们不得不面对的问题。而实际上,大多数医药企业在数字化方面都比较落后。

和中国许多行业一样,医药行业已走到一个关键的十字路口。根本性变革近在咫尺,商业和运营模式的转型、投资策略的再评估、新能力的建立与提升都迫在眉睫。不过,我们对中国医药行业的未来充满信心。企业若能选准战略方向、大胆尝试,就能实现从成熟产品向创新的转型。在抓住市场机遇的同时,惠及中国及全世界患者。

没有登录不能评论